万古云霄一羽毛

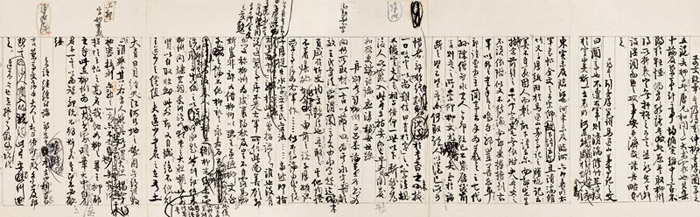

这是高二适先生的一篇文稿。该文写于1972年,是代章士钊先生草拟的,内容是回答郭沫若就兰亭真伪问题对章先生的批评。

发生在上个世纪的“兰亭辩论”,无疑是中国书法史上的一件大事。1965年6月,郭沫若发表《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》一文,挑起了这场辩论。二适先生不惧威权,率先表示异议,撰写了《兰亭序的真伪驳议》一文,文章写成却无处发表,幸有章士钊先生的仗义传递和毛泽东主席的最高指示:“笔墨官司,有比无好”八个大字使高先生的文章当年七月两见报刊。二适先生以他的勇气和精神,赢得了世人的推重和赞赏。

奇怪的是,这场笔墨官司开场以后,人们只见郭沫若一方连连登场,频频出手,文章一篇接着一篇,却始终不见二适先生过招回敬。近年来,在许多报刊和拍卖会上,二适先生给章先生的很多信函陆续出现,其中就透露出这样的信息:当年,二适先生曾写下多篇反驳的文字并寄呈章先生要求发表。遗憾的是,形势有变,八个大字的“最高指示”似乎是一次有效,章先生再也帮不了二适先生的忙了。可以说,在那个特定的年代,这场官司中的论辩双方地位是极不平等的,如今已有越来越多的研究文章揭示着这场官司背后的真相。1969年文革中,二适先生所有图书、碑帖和文稿被一群“文攻武卫”“绝载以去”。但愿这些文稿还在世间,一朝重现,或可稍稍弥补这段历史和这场官司的空白和缺憾。

1972年第八期《文物》杂志刊登了郭沫若的《新疆新出土的晋人写本<三国志>残卷》,郭文旧话重提,把七、八年前的《兰亭》真伪问题再次翻了出来。原来,几经周折,章士钊先生的大作《柳文指要》终于在1971年由中华书局出版发行,其中有《柳子厚之于<兰亭>》一文,此文批评郭沫若等对《兰亭序》的观点是 “以一定万,以偶冒常”、“持论诡谲,不中于实”。郭文矛头所向,即是针对章先生的。于是,二适先生就代章先生草拟了这篇答辩的文字。

当时,二适先生代拟的这篇文章也是无处发表,幸运的是它逃脱了抄没的命运,直到文革结束先生去世以后,才发表于1982年第一期《书法研究》上,语气已从章先生改为高先生本人,文章的题目则按该刊编辑部的建议,定为《<兰亭序>真伪之再驳议》,也算是对1965年那篇“震动士林”的《<兰亭序>的真伪驳议》的一种呼应吧。

高二适先生的这篇文稿,着意于文辞而非书法,无安排之巧,多有涂抹修改之处,这样的文稿,正因其率意,而更显自然之美,更具天机真趣,更有动人心弦的艺术魅力。这样的作品往往是作者功力、修养、性格和心境最为自然的流露、最为真切的表现。前人所谓“元气淋漓,真宰上诉”,就是说的这种心灵和艺术、内容和形式的高度统一而又浑然无迹的最高境界。

二适先生写作此稿时,他的心态是真理在胸且义愤填膺,下笔之际则从容自信而挥洒自如。全篇书体以行为主,真草兼行,无安排之痕迹,然其松紧疏密、大小粗细,相间而生,随意点染,沉着痛快,气势高昂。文稿中下面这些文句,尤其值得仔细品鉴:“夫逸少书名之在吾土,大有日月经天、江河行地之势,固无须谁毁之与谁誉!”及“柳州为有唐一大书家,明章大中,发露公器,自属君子一言以为智!”这是对王羲之和柳宗元这些先贤的由衷赞颂,二适先生行文至此当是正气凛然、心潮澎湃,所以其运笔自然也起伏跌宕,力透纸背,体现着力量之美,也体现灵动之美,清挺俊爽,细劲入神,无一字不美,无一笔不精,真可谓书文双美,光耀千秋。

二00二年夏天,第五届中国书法史论国际研讨会在南京召开,王羲之和《兰亭序》仍是会上的热门话题,启功先生有诗纪盛:“岱岳巍峨孰比高,山阴笔法自南朝。兰亭遗矩今仍在,万古云霄一羽毛。”诗末是杜诗名句,于是,借以为本文的题目。

作者简介

尹树人,男,1941年生,中文本科,原民盟南京市委副主委兼秘书长,高级教师,中国书法家协会会员,参与编辑高二适先生书法作品集、高二适研究文集多种。