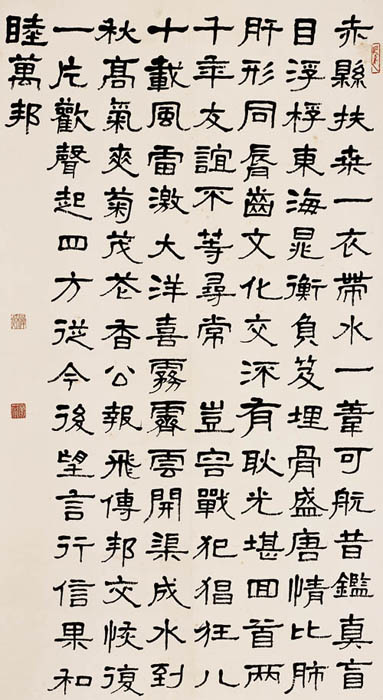

萧娴隶书赏析

展现在我们面前的是萧娴老先生的隶书巨幅,应是七十年代末八十年代初的作品,内容为郭沫若先生的词《沁园春·祝中日恢复邦交》。

萧老的书法特质,主要取法于“三石”:即:《石鼓文》、《石门颂》和《石门铭》,得三石之精粹,高古朴质、雄浑茂秀、纵逸舒展,中和内敛。

试从用笔、结构及用墨三个方面来谈谈萧老这篇隶书作品的艺术特点。

一、 用笔直拙瘦挺,但不失雄浑遒劲

这篇隶书作品笔笔中锋,多用圆笔,起笔逆,收笔回,中间行笔圆浑、劲挺、沉着、含蓄。在其用笔中,使我们再一次体会到古人“用笔如锥画沙,使其藏锋,画乃沉着。当其用笔,常欲使其透过纸背,此功成之极矣”在萧氏作品中的展示。用笔虽直拙瘦挺,绝无枯槁之状,其线条犹如骨、肉、筋、血、气为一体的生命活体,富有弹性,充满生气。转折之处,圆中寓方,一气呵成,似转还折,似折还转,恰如“折钗股者,欲其屈折,圆而有力”。其波画则一改汉碑中“蚕头雁尾”特点,圆起直行,轻按转提,提笔势圆,含蓄遒劲,如:“一”、“容”、“喜”、“渠”等字的波画,有樵夫担柴之势。

二、结构纵逸放达,但不失精微缜密

其结字放纵舒展,体势开张,参差错落,大小相间,或方或扁,或松或紧,或敛或放,纵横迭宕。如:“扶”、“载”、“飞”等字似大鹏展翅,舒放开张,自由翱翔。如:“埋”、“激”、“浮”字,或参差,或穿插,或斜中求正,错落有致,飘逸多姿。如:“回”、“比”、“行”等字呈扁方,而“东“、“唇”、“气”、“声”等字则呈长方;如“齿”、“云”、“睦”是外紧内松结构,而“喜”、“爽”、“友”则是内紧外松结构,就是因为有多变的结字,才使整幅画面,整齐而不刻板,古茂而灵动,雄浑而飘逸,在静与动中,将内敛的精气与外显的张力,做了非常和谐的处理,其书风给人的整体感觉是雄健、浑厚。

三、笔沉墨酣,但不失墨韵出彩

浓墨光彩深沉,墨色发亮,使书法作品神采外溢,故以浓墨作书较能表现出雄健刚劲之气; 淡墨作书给人淡雅古逸,空灵清远之韵。

萧老贯用浓墨,但绝勿黑气,这和萧老的用笔和用墨的技巧精妙有着不可分割的关系。萧老没有刻意追求用墨的枯、湿、浓、淡变化,而墨色的变化自然流露在纸上,这是由于她用笔的轻重缓急的节奏,产生了墨韵的变化,轻则墨淡,重则墨浓,徐则渗润,疾则燥枯。她善于浓墨轻用,如清风拂柳,笔笔相连,字字相生,有非常强烈的动势,其笔法则提笔缓行,沉着痛快,笔沉墨酣,正如孙过庭《书谱》中“带燥方润,将浓遂枯”所指,笔触疾中带湿,枯中见润,干而实腴。

纵观萧老这篇隶书作品,大朴不雕,阳刚之美,既有篆书的圆劲浑厚,又备隶书的舒展潇洒。用笔的瘦劲直拙,体现了《石门颂》的“骨” ;结字的左昂右低,突出了《散氏盘》的“体” ;雄浑朴质的气韵则展示了萧老的“魂”。

作者简介

端木丽生,女,中国书法家协会会员,南京市书法家协会副主席,作品曾多次参加中国书协举办的展览,参加全国老年大学书法教材的编写,任篆隶部分主编。