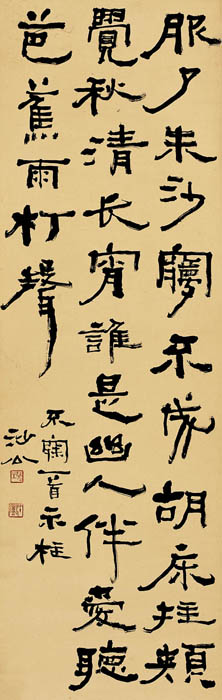

金石铿锵之气扑面而来的胡小石书法

观胡小石书法,每次都会感到金石铿锵之气扑面而来。

他中晚岁虽极力调和笔墨与金石、碑与帖的关系,但其基调仍在汉碑。其重汉碑无他,乃是喜汉碑铿锵金石之气与其秉性相合之故也。

其秉性刚劲,曾熙描述可为佐证:“其为人孤峻绝物,苟非所与必面唾之,虽白刃在前不顾也”[1] 。在他的人生中,有几次挫折,或是与当局不和,或是出于人事纠纷,他从未苟且,每次均秉持其毫不含糊的原则。他最大的“不和”,最厉害的“唾面”之举,则是对国民政府当局——不给蒋介石写寿屏、坚拒伪中央大学校长职位的诱惑[2]。由此,我们可知,他对金石铿锵之气的钟爱源自他高贵的秉性。

一味刚狠,易生燥气,但胡氏书法得刚劲之惠,却未受其害。推究其因,乃是他拥有超人学养的缘故。学识的蒙养,使其刚气转换成一种洞达古今的自信感与恣肆汪洋不可穷竭的深邃感、神秘感。我们由曾昭燏为其所撰墓志铭不难体会到他学问的渊深浩博:“于古文字、声韵、训诂、群经、史籍、诸子百家、佛典、道藏、金石、书画之学,以至辞赋、诗歌、词曲、小说,无所不通”[3]。而他学书出当时书坛领袖李瑞清、沈曾植之门;学诗出同光体领袖陈散原门下。可谓师出名门。早岁,即暴享大名。我们由曾熙为其所撰润例,不难看到师尊们对其毫不掩饰的宠爱:“或者曰:小石隘,其书矫。髯曰:其隘也,不可及也;其矫也,此其所以卓然能自立也”[4]。而在当时诗歌界一言九鼎的陈散原,则称其七绝“仰追刘宾客(刘禹锡),为七百年来所罕见”[5]。除了师尊的高度认可,他的学术造诣,也得到社会的极大尊重。早在民国时代,他已是部聘教授,享受着很高的礼遇。这是金陵林、高、萧三老无法比拟的。学海之中,胡先生如是中流击水,浪遏飞舟的神勇高手;高老只能是弱水三千,只取一瓢饮的专家;林老则是望洋兴叹的观者;萧老就只能是听闻而已的听者了。其间差距,诚不可以道里计。胡的学生游寿已跟萧娴齐名,被称为“南萧北游”,也足以说明这一点。

胡小石书法,划分为三个阶段。一是追随期,约在上世纪二三十年代,主要取法李瑞清,以金文颤笔写碑;二是脱化期,约在上世纪四十年代,以汉简杂糅汉碑,志在自立门户;三是成熟期,约在上世纪五六十年代,以二王帖学攻碑学。他最好的作品,大多产生于这一时期。

本幅作品书于上世纪四十年代早期,处于脱化期。这也应是他字最丑的时期。因在追随期,虽无自家面目,但就字论字来讲,他步武梅庵之后,从用笔到结构到章法布局,均已臻于“美”的程度。而他成熟期的字,是他书法艺术达到炉火纯青高度的一种自家面目,可谓美不胜收。但在脱化期,成熟的样式放下,新的东西还没有成型。对于仰仗其自立面目的一些书法素材,还一时驾驭不了,消化的不够彻底,有许多生硬、拖沓的笔触,以及一些不够合理的糅合手段,因此,此一时期的作品,可谓 “丑小鸭”阶段。但就胡小石书法艺术的终极意义层面来讲,这个阶段又不可或缺。因为如果没有“脱化期”,就不会有他的成熟期,其书法更不会由“丑小鸭”顺理成章地幻化成“白天鹅”。因此,从胡小石个人书法发展史的角度而言,这一件作品,就具有非同寻常的意义。该件作品,是汉简与汉碑杂糅的产物。这种杂糅分为两个层面。一是结体上,取张迁碑的结构搭起整幅作品的架子,同时用汉简参差错落的结构与意趣,打破张迁碑方正的面目,让人产生一种别开新面的感觉。作品中“了”、“沙”、“不”、“成”、“声”等字借鉴了汉简结构上的一些特点。“沙”字的结构,就属于典型的移用。二是以汉简墨迹书写的流利性破张迁碑凿刻带来的迟涩感。正因如此,即使取法张迁的字,为了与简书趣味融合,笔速上有明显提速的痕迹。整幅作品的气息,因为加上了汉简的长短错落的结构与用笔特征。就使此幅作品,多了一些新理异态,尤其与清代样式的张迁碑一类的作品相比,可谓大相径庭。

正是在这些由杂糅、改造带来的差异中,胡小石的自我面目日渐明显地显露出来。

作者简介

张其凤,中国书协会员。南航艺术学院教授、硕士生导师导。南京艺术学院博士。作品十多次入展中国书协主办的书法大展。出版著作九部,发表论文八十六篇。刘墉研究专家。